IPMによるネズミ・害虫対策の流れIntegrated Pest Management

IPMとは Integrated Pest Management の頭文字です。”総合的病害虫管理”を意味します。

主に農業に関係するものとなりますが、害獣、害虫駆除においては人や環境への負荷軽減、リスクを抑えた駆除作業など、適切な駆除方法が定められたものとなります。

三共クリーンシステムは 人や環境にやさしい駆除、防除作業 を行っています。

IPM(総合的有害生物管理)

建築物環境衛生維持管理要領では、人の健康リスクと環境への付加を最小限にとどめる方法で ねずみ・害虫等 を管理しなければなりません。

実施の為の組織作りをし全体を統括する責任者を決め各担当者役割分担を決定します。

(厚生労働省健康局長通知 健発第0125001号)

建築物衛生法における適正業務

平成14年12月に「建築物における衛生環境の確保に関する法律」(略称:建築物衛生法)の一部が改正され、ねずみや害虫の防除方法が大きく変更 されました。

また、平成20年1月25日に改正された「建築物環境衛生維持管理要領」では、総合的有害生物管理(IPM)思想の導入と具体的な方法 が示されています。

防除の進め方

- ねずみ等の発生および侵入の防止並びに駆除を行うこと。(政令第二条第三号口)

- 建物全体について6ヶ月以内に1回、定期に、統一調査を行い当該調査の結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するための必要な措置を講ずること。(省令第四条の五第二項第一号)

- 発生しやすい箇所について、2ヶ月以内ごとに1回、その生息状況等を調査し、必要に応じ、発生を防止するための措置を講ずること。(告示第百十九号第六の二)

- 殺鼠剤または殺虫剤を使用する場合は、医薬品又は医薬部外品を用いること。(省令第四条の五第二項第二号)

- 侵入防止の・発生の防止の徹底 防鼠防虫網その他の防鼠設備の機能を点検し、必要に応じ、補修等を行うほか、ねずみ等の侵入を防止するための措置を講ずること。(告示第百十九号第六の三)

- 化学物質等に敏感な方への配慮 ねずみ等の防除作業終了後は、必要に応じ、強制換気や清掃等を行うこと。(告示第百十九号第六の五)

- 効果判定の実施。防除作業終了後の効果判定において、防除効果が認められない場合はその原因を確かめ、今後の作業計画の参考にするとともに、必要に応じ、 再度防除作業を行うこと。(健衛発第01250001号)

総合的有害生物管理(IPM)

生息調査

適切な生息密度調査法に基づき 生息実態調査を実施すること。

目標設定

生息調査の結果に基づき、目標水準を設定し、対策の目標とすること。 評価は有害生物の密度と防除効果等の観点から実施すること。

防除法

- 人や環境に対する影響を可能な限り少なくするよう配慮すること。特に、薬剤を用いる場合は十分な検討を行い、日時、作業方法等を建築物の利用者に周知徹底させること。

- まずは、発生源対策、侵入防止対策等を行うこと。発生源対策のうち、環境整備等は、発生防止の観点から建築物維持管理権原者の責任のもとで、日常的に実施すること。

- 有効かつ適切な防除法(薬剤やトラップ、防虫・防鼠工事)を組み合わせて実施すること。

- 食毒剤(毒餌剤)の使用は、誤飲防止を図ること。防除終了後は直ちに回収すること。

- 薬剤散布後、一定時間入室を禁じて、喚起を行う等利用者の安全を確保すること。

目標水準の考え方

建築物内のねずみ・害虫の生息をゼロにするには、経済的、精神的な負担が大きくなりますが、害虫等が僅かに生息したとしても、人にとってはそれほど大きな障害になることはありません。 逆にゼロを求めるあまり、過度に薬剤を使用し、その弊害を受けてきた事例があります。

このようなことから、標準的な目標水準を設定し、それを元管理することが妥当と考えられており、マニュアルでは、調査から得られる捕獲指数などをもとに、水準を3段階に分け、それぞれに必要な措置を定めております。 目標水準は対象と なる ねずみ・害虫ごと に設定されています。

許容水準

| 状態 | 衛生管理上、良好な状態 |

|---|---|

| 措置 | 6ヶ月以内に一度、発生の多い場所では2ヶ月以内に一度、定期的な調査を継続する。 |

警戒水準

| 状態 | 放置すると今後、 問題になる可能性がある状況 |

|---|---|

| 措置 | 警戒水準値該当する区域では、整理、整頓、清掃など環境整備の状況を見直すことが必要である。 また整備を行うにもかかわらず、毎回、発生する場所では、管理者や利用者の了解を得て、人などへ影響がないことを確認した上で、掲示をして、毒餌などを中心に薬剤処理を行う。 個々の対象では許容水準をクリアーしているにもかかわらず、複数の種が発生する場所では、環境が悪化している恐れがある場所が多いことが考えられるので、清掃等を中心に環境整備情況を見直す。 |

措置水準

| 状態 | ねずみや害虫の発生や目撃をすることが多く、すぐに防除作業が必要な状況 |

|---|---|

| 措置 | 水準値を超えた区域では、発生源や当該区域に対して環境的対策を実施すると同時に、薬剤器具を使った防除作業を実施する。 |

対象となる建築物

法律では特定建築物が対象ですが、特定建築物以外でも多数の人が利用する建築物では、この法律に従うことが求められています。(法律第四条第三項)

対象となる建築物対象となる防除動物

ねずみ・昆虫・その他・人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物 を対象。(省令第四条の四)

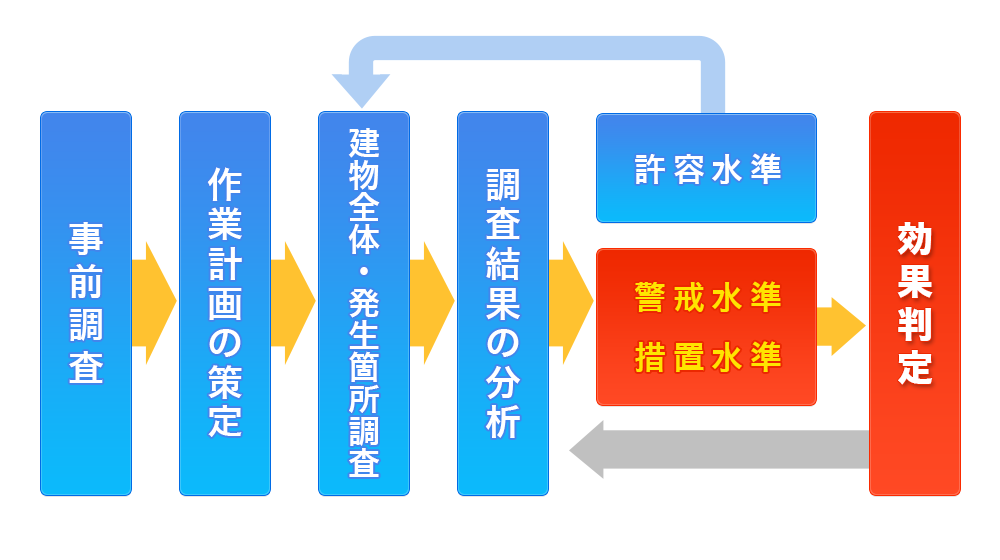

ねずみ・害虫対策の流れ

Ⅰ. 事前調査

建築物の構造/環境状態/生息状況/被害

Ⅱ. 作業計画の策定

調査区域の分類/目標水準の設定/実施時期/頻度の設定

Ⅲ-1. 建物全体の調査

当該調査の結果に基づきねずみ等の発生を防止するための必要な措置を講ずる

目視/聞き取り/粘着トラップ/照明トラップなど

Ⅲ-2. 発生しやすい箇所の調査

2ヶ月以内ごとに1回、生息状況等を調査

→必要に応じ発生を防止するための必要な措置を講ずる

目視/聞き取り/粘着トラップ/照明トラップなど

Ⅳ. 調査結果(目標水準)の分析

許容水準/警戒水準/措置水準

| 許容水準 | →目標水準で決めた結果の場合 建物全体の調査を6ヶ月以内に1回調査 発生しやすい箇所を2ヶ月以内に1回調査 →目標水準を達成していた場合 |

|---|

| 警戒水準 | 措置水準 |

|---|---|

| 発生防止策 | ゴミ処理・飲食の管理・清掃 |

| 侵入防止策 | 建物の侵入箇所などの遮断 |

| 殺虫剤・殺鼠剤の使用 | 薬剤法に基づく使用・技術で施工 |

| 物理的な対策 | 粘着トラップなどを使用 |

Ⅴ. 警戒水準・措置水準対策後

| 効果判定 | 施工後、効果の有無の調査を行い、施工記録を保存し、再発生を防ぐポイントや方法などを提案 →結果に応じて、許容水準まで継続する |

|---|

ねずみ・害虫対策の流れ